Roma, 23 ottobre 2025.

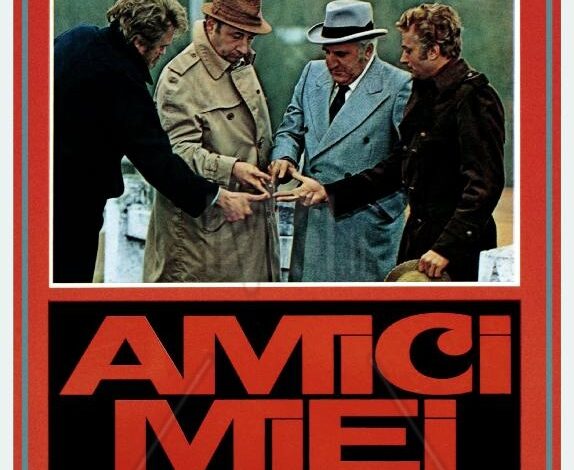

E’ una data storica quella del 23 ottobre 1975, cinquant’anni fa, per il cinema nazionale perché esce nelle sale italiane una pellicola cult: Amici miei.

Il film, nato da un’idea di Pietro Germi, grande commediografo, attore, regista, sceneggiatore di grandi successi come “Il ferroviere”, “Divorzio all’italiana”, “Sedotta e abbandonata”, diretto da Mario Monicelli, ha una sua prima proiezione il 26 luglio 1975 al Taormina Film Festival.

E’ la storia sconclusionata di quattro amici inseparabili di Firenze che si divertono, in età più che matura, a fare scherzi di ogni genere a chiunque capiti loro a tiro.

Rambaldo Melandri, architetto, Giorgio Perozzi, giornalista, Guido Necchi, gestore di un bar, Raffaello Mascetti, nobile decaduto, sono gli amici in questione ai quali si aggiunge successivamente Alfeo Sassaroli, famoso medico direttore di una clinica fuori Firenze.

E’ proprio dal fortuito incontro con quest’ultimo che la storia prende corpo, perché i quattro amici giungono nella clinica del professore gravemente feriti in seguito ad un incidente stradale, dopo una delle loro solite “zingarate”.

La “zingarata” è intesa dai quattro come un momento di liberazione, di solito un giorno, che si prendono in barba alle loro attività, costi quel che costi.

Il decorso ospedaliero è piuttosto problematico e di conseguenza la lunga degenza si trasforma in un continuo proliferare di scherzi, lazzi, dei quattro amici nei confronti del personale della clinica.

I quattro, tutti riuniti in un’unica stanza, sono scatenati e ben presto arriva ad occuparsi di loro il titolare della struttura, il professor Sassaroli.

Il quale capisce al volo i soggetti in questione e propina loro, oltre alle normali medicine, un’aggiunta di cure dolorose e fastidiose.

Melandri, rispetto agli altri, non si è mai sposato ed è alla perenne ricerca di una figura femminile che possa gratificare il suo amore.

E’ durante la degenza in clinica che vede una bellissima donna che gli fa esclamare: <Ho visto la Madonna!>.

La signora in questione però, Donatella, è la moglie del professor Sassaroli ed è in cura, nella struttura del marito, per qualche turba psichica.

Melandri s’innamora perdutamente di Donatella e in estrema sincerità rivela il suo stato al Sassaroli che cinicamente gliela cede, con degli aggravi.

<Caro architetto chi si prende Donatella si accolla le due bambine, il mastodontico cane Birillo e la governante tedesca, tutti indissolubilmente e reciprocamente legati tra loro>.

Al ritorno alla normale vita, dopo qualche tempo, Melandri, provato sia fisicamente che moralmente dalla nuova routine, convoca i vecchi amici per una cena a casa sua.

L’intento è quello, come ai vecchi tempi, di mettere in mezzo il soggetto di turno, il Sassaroli, che però si rivela un osso particolarmente duro.

Il professore, in visita a Donatella e alle bambine, s’integra magistralmente nel gruppo che alla fine rende soggetto proprio Melandri, che viene affossato proprio dai suoi stessi amici.

L’architetto, distrutto ed in difficoltà nella gestione della sua situazione, viene consigliato a mollare tutto dallo stesso Sassaroli, che ufficialmente entra come quinto a far parte della congrega.

La storia prosegue con protagonisti, a turno, gli altri componenti come il Mascetti e il Necchi raccontati dalla voce narrante del Perozzi.

Mascetti vive in assoluta povertà in uno squallido scantinato, che divide con moglie e figlia, aiutato dagli amici ai quali orgogliosamente ribadisce il suo status di nobile che si è mangiato più di un patrimonio.

La sua specialità e abilità è quella di confondere il prossimo con improbabili giochi di parole: la supercazzola brematurata, per due, come fosse antani, con scappellamento a destra o sinistra…

In questa situazione non si fa mancare una relazione extra-coniugale con Titti, avvenente diciottenne di 34 anni più giovane, che sorprende la sfrenata gelosia del Mascetti facendosi trovare a letto con una ragazza.

Il Necchi è forse il più brillante del gruppo con delle punte di genialità assolute.

Ad una festa fuori Firenze, in una villa lussuosa, i nostri s’imbucano sfacciatamente e il Necchi si trova nell’assoluta necessità di andare in bagno, che trova occupato dal bambino figlio dei proprietari seduto sul suo vasino.

Racconta il Perozzi: <Che cos’è il genio? E’ fantasia, intuizione, colpo d’occhio e velocità d’esecuzione>.

Il Necchi, in preda agli spasmi più acuti, toglie il bimbo dal vasino e defeca sullo stesso uscendo liberato e tranquillo dal bagno riponendo il piccolo sul vasino.

Al momento dell’arrivo della governante nel bagno un urlo agghiacciante della stessa che, sollevando il bambino, vede una cosa fuori dal mondo.

L’ultimo racconto del Perozzi è relativo ad una presa per i fondelli verso un anziano pensionato, il Righi, abituale scroccone nel bar del Necchi.

Gli amici gli fanno credere di essere una banda in lotta con i marsigliesi per il traffico di stupefacenti ed il controllo del territorio.

La voce narrante del Perozzi ci porta alla chiusura di una giornata dedita alle “zingarate” dove ognuno, più o meno mestamente, ritorna alle proprie abitazioni.

Lo stesso Perozzi, che ha alle spalle un matrimonio fallito ed un pessimo rapporto con l’unico figlio maschio, indugia nell’addormentarsi nonostante la stanchezza accumulata dalla precedente notte passata al giornale.

Comincia a smaniare, a sudare freddo, quando viene colto da infarto e muore poco dopo davanti ai suoi amici e nell’indifferenza della moglie e del figlio.

L’idea originaria di Pietro Germi, poco prima che una grave malattia lo condannasse, viene affidata a Mario Monicelli che arricchisce il soggetto originale con la sceneggiatura di De Bernardi, Benvenuti e Pinelli.

E’ una sorta di testamento della commedia all’italiana, una pellicola amara, aggressiva, cinica, e di una società dove i “nostri eroi” esorcizzano le paure e le insoddisfazioni con scherzi terrificanti.

Germi, nel tratteggiare la sua idea, si riferisce a personaggi realmente esistiti una quarantina di anni prima.

Campione d’incassi nella stagione 1975/1976, con un ricavato di oltre 7 miliardi e mezzo, il film vince il David di Donatello per il miglior regista, Monicelli, ed il miglior attore protagonista, Ugo Tognazzi.

Vince anche il Nastro d’Argento per la miglior produzione, miglior soggetto originale e migliore sceneggiatura.

Accennato a Tognazzi, sontuoso nel ruolo del nobile decaduto che in un primo tempo doveva essere interpretato da Marcello Mastroianni, anche gli altri attori sono azzeccatissimi.

Gastone Moschin, nella parte dell’ingenuo sognatore Melandri, Duilio Del Prete, nel ruolo del geniale Necchi, Philippe Noiret, voce narrante del giornalista Perozzi, Adolfo Celi, cinico e spietato professor Sassaroli.

A coronamento Olga Karlatos, Donatella moglie del Sassaroli, Silvia Dionisio, Titti giovane amante del Mascetti e un eccellente Bernard Blier che interpreta il viscido pensionato Righi.

Pietra miliare della nostra cinematografia che ha vissuto, una sorta di brodo allungato, di altri seguiti di cui si poteva fare a meno.

FOTO: Mario Monicelli day Am